Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves, pero que también puede contagiar a los humanos y otros animales, esta es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae, que se clasifica en diferentes subtipos según su patogenicidad, algunos de los subtipos más conocidos son el H5N, el H7N9 y el H9N2, que han causado brotes en varios países y han provocado casos graves y mortales en las personas infectadas. Se transmite por el contacto directo o indirecto con aves infectadas o con sus secreciones o excrementos, también se puede transmitir por el consumo de carne o huevos de aves infectadas poco cocinados. La prevención de la gripe aviar se basa en el control de la enfermedad en las aves, la vigilancia epidemiológica y la detección precoz. La gripe aviar puede afectar a una gran variedad de aves, tanto domésticas como silvestres, entre ellas las aves más susceptibles son las gallinas, los pavos, los patos, los gansos, las codornices y las aves de compañía, de igual manera esta enfermedad se ha reportado en algunas aves acuáticas como los pelícanos, los flamencos, los cisnes y los alcatraces, algunos científicos señalan que ellas pueden ser reservorios del virus y transmitirlo a otras especies.

Acciones formativas de la UTICEX

La Unidad Técnica de Investigación, Capacitación y Extensionismo (UTICEX) se erige como un pilar fundamental en el desarrollo agropecuario de Venezuela. A través de sus acciones formativas, la UTICEX busca empoderar a productores, campesinos y emprendedores con las herramientas y saberes necesarios para impulsar la soberanía alimentaria y el crecimiento económico del país. En el marco de su compromiso con la formación integral, la UTICEX ofrece una amplia gama de programas y cursos diseñados para atender las diversas necesidades del sector agroproductivo. Desde talleres prácticos hasta diplomados y programas de especialización, la UTICEX pone a disposición de sus participantes un abanico de opciones formativas que abarcan desde las técnicas de cultivo más modernas hasta las estrategias de gestión empresarial más efectivas. Algunos de los ejes temáticos que caracterizan las acciones formativas de la UTICEX son: La UTICEX se caracteriza por: Las acciones formativas de la UTICEX han tenido un impacto significativo en el sector agroproductivo venezolano, contribuyendo a: En definitiva, la UTICEX se consolida como un agente clave en la transformación del sector agroproductivo venezolano, impulsando el desarrollo de una agricultura moderna, sostenible y próspera. En el adjunto se muestran las acciones formativas desarrolladas por la UTICEX en las entidades federales de la República Bolivariana de Venezuela.

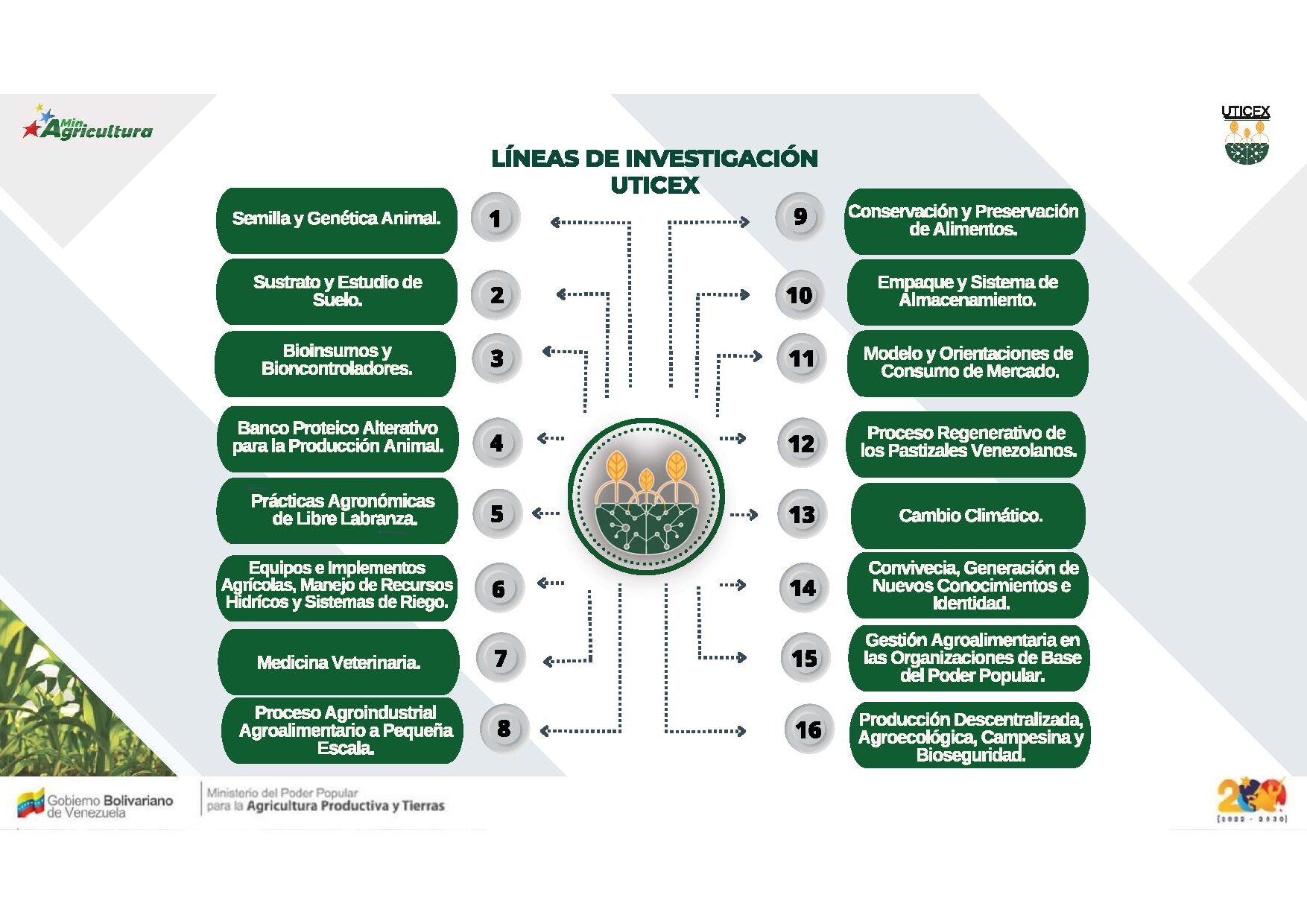

Lineas de investigación de UTICEX

Las líneas de investigación tiene el propósito de promover e impulsar la investigación en materia de producción y desarrollo agrícola y pecuario en las unidades socioproductivas campesinas, en armonía con la naturaleza y en consonancia con las políticas públicas desarrolladas en el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Productiva y Tierras, a través de procesos de investigación, desarrollo e innovación participativa con enfoque agroecológico, la difusión del conocimiento científico y la sistematización de los saberes ancestrales y populares.

Programas Fitosanitarios en Venezuela

Programa para la prevención, contención y control de la plaga “moniliasis” causada por el hongo MONILIOPHTHORA RORERI. para la República Bolivariana de Venezuela Programa para detección, prevención, manejo y control de huanglongbing de los cítricos, causada por la bacteria CANDIDATUS lIBERIBACTER SPP. para la República Bolivariana de Venezuela Programa para la detección, prevención, manejo y control de la sarna verrugosa de la papa, causada por el hongo SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM. para la República Bolivariana de Venezuela Programa para prevención, detección, manejo y control de la marchitez por fusarium de las musáceas, causada por el hongo RAZA 4 TROPICAL FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE (foc r4t) para la República Bolivariana de Venezuela Plan de contingencia ante un brote de la raza 4 tropical FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE (foc r4t) para la República Bolivariana de Venezuela

Requerimientos de suelo

Los cítricos presentan características mesofíticas, ya que crecen bien en un amplio rango condiciones edáficas y climáticas. El potencial de los cítricos para producir frutos es determinado genéticamente por la copa (parte superior de la planta), y por el genotipo del portainjerto, que provee la raíz a la planta injertada, también le confiere a la planta características para superar la juvenilidad de las plantas, modula el vigor del árbol, incrementa la eficiencia en el consumo de nutrimentos y mejora la calidad del fruto, e induce tolerancia/resistencia de los árboles a condiciones de estrés biótico y abiótico. En general, los suelos poco profundos, así como los suelos arcillosos con mal drenaje y alta compactación, impiden el crecimiento de las raíces y limitan el crecimiento y vigor de los árboles. Los suelos arenosos con baja capacidad de retención de agua así como los suelos muy ácidos (pH bajo) o alcalinos (pH alto) también impactan negativamente el vigor del árbol y rendimiento de frutos. Sin embargo, siempre que se proporcione riego y suministro de nutrientes adecuados, los cítricos demuestran una gran adaptabilidad a diferentes entornos y mantienen una alta productividad. Los programas de riego adecuados son particularmente importantes para suelos con baja capacidad de retención de agua. El pH determina el grado de adsorción de iones hidrógeno por las partículas del suelo e indica si un suelo es ácido o alcalino, e influye en la solubilidad, movilidad y disponibilidad de nutrientes inorgánicos presentes en el suelo (también incluye contaminantes como metales pesados y otros contaminantes) Cuando las condiciones de pH son extremas, al punto que limitan la absorción de macro y microelementos, se deben corregir mediante la aplicación de enmiendas químicas. Los detalles de manejo del pH requieren análisis de suelo y criterios cuantitativos para optimizar la magnitud de la enmienda y además considerar otras variables como la movilidad de las enmiendas y su efectividad en la zona de desarrollo radicular del cultivo. Actualmente, se encuentra en fase de planificación, la elaboración de ensayos de campo que evaluarán la idoneidad de diversos portainjertos, con variedades tradicionales de naranja. Se espera que estos ensayos arrojen datos de utilidad que permitan planificar y optimizar su uso en base a los resultados de adaptación a diversas condiciones edáficas y pisos altitudinales.

Condiciones edafoclimáticas para el cultivo: Altitud, clima, temperatura.

Los cítricos pueden crecer alrededor del mundo desde el ecuador hasta latitudes cerca de los 40° de latitud norte y sur. En esta amplia franja de distinguen dos zonas: a) la zona tropical, ubicada entre los 0° y 23,5° de latitud Norte y sur, y la zona subtropical, entre los 23,5° y 40° de latitud norte y sur. La zona tropical se caracteriza por presentar temperaturas uniformes durante todo el año, con poca oscilación térmica entre el día y la noche, especialmente en regiones de baja altitud sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio entre 20 y 30°C. En estas condiciones, las naranjas y mandarinas producen frutos que se desarrollan y maduran más rápido, pero con menor calidad organoléptica que en la franja subtropical, porque la tasa de respiración es mayor, disminuyendo la fotosíntesis neta y en consecuencia, la concentración de azúcares. También afecta la calidad externa de la fruta al disminuir la conversión del color, un proceso natural que es controlado genéticamente, pero que es influenciado por las condiciones ambientales. En la zona tropical, se producen cítricos con buena calidad de fruta en regiones con altas temperaturas durante el día, y bajas temperaturas durante la noche. En el trópico también existen regiones con temperaturas promedio inferiores a 12,5 °C, que son limitantes para el crecimiento vegetativo del árbol. En Venezuela, se reúnen condiciones para la producción de naranjas y mandarinas de buena calidad de fruta, en los Valles Altos de los estados Carabobo y Yaracuy. En el estado Miranda, en Araira y su zona de influencia, dedicada exclusivamente al cultivo de mandarinas. Al Oriente del país en la zona de Caripe, estado Monagas; y al occidente del país en la zona de Curimagua, edo. Falcón, se producen variedades de naranjas dulces seleccionadas localmente y denominadas “criollas”. Todas estas zonas se ubican en altitudes similares, entre los 300 y 1200 msnm, con la mayor parte comprendidas entre los 600 y 900 msnm. También se producen naranjas y/o mandarinas en Táchira, Trujillo, Mérida, y Sucre. La fruta de mejor calidad se cosecha en la época comprendida entre noviembre y febrero cuando las temperaturas nocturnas son menores (invierno en el hemisferio norte), debido a una menor tasa de respiración nocturna. Todo esto por supuesto, en el entendido que las variables de manejo agronómico (riego y fertilización balanceada con nitrógeno, fósforo y potasio) satisfacen los requerimientos del cultivo. Por lo general, la realización oportuna de estas prácticas mejora la calidad del fruto antes de la cosecha y también en postcosecha. Por otra parte, los cítricos ácidos como las limas, los limones y los grapefruits, se pueden producir en la mayor parte del país, y se adaptan bien cuando se cultivan en zonas bajas, incluso por debajo de los 400 msnm. En algunas de estas zonas, también se producen en menor proporción, naranjas y mandarinas, aunque la calidad del fruto es inferior a la producida en las zonas elevadas de montañas. Como hemos visto, se conoce de manera relativa algunos factores ambientales que regulan el desarrollo de la planta y del fruto. En las regiones subtropicales, el principal factor que promueve los cambios fisiológicos en los cítricos, está asociado a los cambios de temperatura a lo largo de las estaciones del año. En los trópicos, el principal factor que condiciona estos cambios, es el régimen hídrico. En las condiciones de Venezuela donde se cultivan cítricos, tenemos que producir más información sobre las variables ecofisiológicas que inciden en la fenología y el desarrollo de frutas de calidad, sobre todo en las actuales circunstancias en las que se observan grandes variaciones en el clima a escala global, y las condiciones meteorológicas a escala más detallada. El surgimiento de una nueva citricultura como consecuencia de los daños causados por el HLB en el país, que incorpora nuevos portainjertos con tolerancia a la enfermedad, se beneficiará del valor agregado que aporten los estudios en ecofisiología en los agroecosistemas tradicionales considerando los nuevos portainjertos, para la aplicación de manejo agronómico con más impacto en la relación beneficio: costo, tanto para mitigar el impacto directo del HLB en rendimiento, como para mejorar la calidad de la cosecha.

Propagación, importancia, injertos, semillas.

La mayoría de las especies pertenecientes al género Citrus constituyen plantas cultivadas para consumo fresco o industrial, y se siembran de manera comercial, principalmente por injerto, para producir plantaciones uniformes en cuanto a época de producción, tipo de fruto, calidad y rendimiento. En la práctica, esto significa que la planta que se coloca en el campo está compuesta por dos partes; la parte inferior, que se denomina patrón o portainjerto, proviene de semilla, puede ser incluso de especies no comestibles, y da lugar al sistema radicular y la parte basal del tallo; le confiere a la planta características de resistencia o tolerancia a factores bióticos y abióticos relacionados con el suelo; mientras que la parte superior da origen a la copa, que es la parte que produce los frutos, y produce el producto comercial con atributos de calidad deseados. La parte superior de la planta se origina de una yema de la variedad que se va a sembrar, y se une al portainjerto mediante la técnica de injertación. Para aplicar esta técnica hay que sincronizar el proceso de producción de la planta del portainjerto y de producción de la yema en el momento apropiado para que el injerto sea exitoso.

Plagas y enfermedades de la caña de azúcar.

Plagas – Gusano taladrador (Diatraea saccharalis): Hay que tener en cuenta las diferentes fases por las que este gusano pasa en su ciclo de vida. En estado adulto se encuentra en estado de reposo, escondido en el envés de la hojas secas de la caña de azúcar durante el día para por la noche retomar su actividad. En estado de larva se encarga de la perforación del raquis de las hojas y posteriormente de taladrar las plantas tiernas. En plantas con un desarrollo mayor, tienen más trabajo a nivel foliar por lo que espera la llegada de la segunda muda para penetrar el tronco y formar galerías a lo largo del mismo. Por último, justo antes de convertirse en pupa, hace galerías de mayor tamaño hasta salir fuera. Las cubre con hilos y fibras de la caña y finalmente se convierte en pupa. Las consecuencias derivadas de la actividad del gusano taladrador en la caña de azúcar se pueden traducir en una pérdida del contenido de sacarosa así como de los ºBrix de la misma, muerte de cañas jóvenes y disminución del poder vegetativo de la caña de azúcar. – Taladrador menor de la caña de azúcar (Elasmopalpus lignosellus): Se trata también de un taladrador. Al igual que en el caso anterior, la larva taladra el tallo pero en mayor medida ya que consigue hasta la muerte del retoño. Para controlar esta plaga se puede recurrir a la inundación de surcos. – Barrenador gigante de la caña o Gusano tornillo (Castnia licus): Su actividad consiste en llevar a cabo excavaciones para realizar galerías que transcurran por la parte inferior del tallo extendiéndose hasta la subterránea. Este daño causado por el gusano tornillo en la planta, puede desencadenar la invasión de diferentes patógenos. – Jobotos (Phyllophaga spp.): Esta plaga destruye las raíces de las plantas consiguiendo que la caña de azúcar se torne de color amarillento y que el follaje vaya muriendo lentamente. Su prevención es relativamente fácil ya que la maquinaria destinada a las labores del suelo puede eliminar las larvas y pupas. – Gusano medidor (Mocis latipes): Este gusano se come los bordes de las hojas de plantas tiernas principalmente. En ocasiones puede llegar a dejar solamente el nervio central de la misma. – Picudo del Pseudotallo, Picudo rayado (Metamasius hemipterus): Es susceptible de ser infectado aquel material vegetal que por diferentes razones está más debilitado. De esta forma, dicho material vegetal se sembrará infectado y los brotes serán débiles. En consecuencia, a lo largo del cultivo, se dispondrá de una caña de azúcar que se tumba y con un contenido en jugos azucarados mucho menor que una sana en las mismas condiciones. – El salivazo de la caña de azúcar (Aeneolamina varia): Las ninfas chupan la savia de las raíces de la planta mientras que los adultos prefieren la de las hojas. A la vez que están chupando la savia se encargan de inyectarle a la planta una toxina que posteriormente le causará la aparición de necrosis y de manchas rojizas para debilitarla hasta que se seque. – Saltahojas antillano (Saccharosydne saccharivora): Esta plaga succiona savia y secreta una sustancia azucarada. Sobre esta sustancia se forma fumagina, la cual dificultará la fotosíntesis y transpiración de los tejidos vegetales de la caña de azúcar. ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR – Carbón (Ustilago scitaminea): Enfermedad que provoca el achaparramiento de la planta así como la aparición de tallos más débiles y delgados, hojas estrechas y pequeñas con estructuras negras en forma de látigo en la parte terminal de la planta o cogollo. – Puccinia erianthi, P. melanocephata y P. kuenknii: La enfermedad provoca la aparición de manchas cloróticas que con el tiempo van tomando un color más oscuro y que quedan delimitadas por un halo más claro. Finalmente aparecen pústulas en el envés de las hojas. – Mancha de ojo o mancha ojival (Bipolaris sacchari): Las manchas ojivales son manchas alargadas que siguen el sentido de los nervios de las hojas. Presentan un color rojizo rodeado de un halo de color amarillento. En estado más avanzado, los síntomas aumentan apareciendo rayas hacia el extremo de la hoja desde la mancha origen. – Pokkah Boeng (Fusarium moniliforme Sheldon): Los cogollos se retuercen, las bases de los tallos aparecen cloróticas y los tallos propiamente dichos deformados. – Mancha anular (Lepthosphaeria sacchari): Aparecen manchas alargadas de color verde o marrón oscuro con halos irregulares amarillentos. – Raquitismo del retoño (Clavibacter xylii): Esta bacteria provoca tallos raquíticos con decoloraciones en los nudos de los mismos. – Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans): Bacteria que se propaga a través de los utensilios de siembra. Por tanto resulta relativamente fácil que la planta no desarrolle esta enfermedad simplemente con la adecuada higienización de dicho material. Una vez que la planta presente síntomas, se pueden observar rayas estrechas de color blanquecino tanto en hojas como vainas así como también un lento desarrollo de los tallos. – Raya roja (Xanthomonas rubrilineans): Provoca rayas rojas que se extienden paralelas a los nervios de la hoja. En casos de infección severa puede provocar incluso la pudrición del cogollo y del tallo de la planta. – Virus del mosaico de la caña de azúcar: Es un virus que se transmite a través de áfidos. Produce pequeñas manchas de colores que pueden ir desde el verde hasta una tonalidad más blanquecina. – Peca amarilla o mancha amarilla (Mycovellosiella koepkei): Las plantas infestadas presentan manchas foliares que se tornan de color rojizo y amarillento. Las hojas se llegan a doblar y secar.

Requerimientos edafoclimáticos para el cultivo de la caña de azúcar

– Temperatura: La caña de azúcar no soporta temperaturas inferiores a 0ºC. Para crecer exige un mínimo de temperatura de 14 a 16ºC y la temperatura óptima de germinación oscila entre 32-38ºC. – Humedad relativa: Para que el crecimiento vegetativo de la caña de azúcar sea más rápido es necesario que la humedad relativa sea alta. En caso contrario (HR baja), y si además los riegos son deficitarios, la planta tenderá a madurar. – Radiación solar: Es una planta que necesita y asimila la radiación solar llegando a conseguir una transformación de hasta el 2% de la energía incidente en biomasa. Por tanto, durante todo el ciclo este cultivo requiere de una buena iluminación si se pretenden conseguir óptimos resultados. Dicho de otra forma: A mayor radiación solar, mayor será la eficiencia de la fotosíntesis y en consecuencia mayor será también la producción y la acumulación de azúcares. – Riegos: Los requerimientos hídricos son de 1200-1500mm anuales prefiriéndose un reparto adecuado de los aportes hídricos a lo largo de todo el período vegetativo. Por otro lado, para estimular la producción y acumulación de carbohidratos, se recomienda disminuir el aporte hídrico un mes antes de la cosecha. Por último, hay que tener en cuenta que la caña de azúcar sufre con los encharcamientos por lo que se deberán evitar. – Suelo: Prefiere los suelos ligeros para alcanzar sus mejores rendimientos, pero sí es cierto que no es un cultivo muy exigente en cuanto a suelo. Únicamente presenta problemas en suelos ácidos y en calizos puede aparecer clorosis. En definitiva, las mejores condiciones edafoclimáticas para obtener una mayor cantidad de azúcar son: Clima seco, poca humedad, bastante luz solar, noches frescas, precipitaciones o aportaciones hídricas reducidas durante la maduración, amplitud térmica durante el día y suelo de naturaleza ligera.

Mejora Genética de la caña de azúcar mediante el uso de herramientas Biotecnológicas.

La mutagénesis es el cambio en una o varias características morfológicas y fisiológicas de una especie causado por un agente mutagénico, bien sea químico o físico, que se transmiten a su progenie. En caña de azúcar se ha utilizado la mutagénesis acoplada al cultivo de tejidos in vitro desde la década de los 60´s, como herramienta para la producción de variabilidad genética como materia prima de algunos programas de mejoramiento genético alrededor del mundo. El paso principal es inducir la variabilidad genética, utilizando un agente mutagénico químico como el 2,4-D, Dicamba, EMS, (Figura 3), o algún agente físico como las radiaciones ionizantes con cobalto 60, luz UV, rayos X, o cualquier otro. El segundo paso consiste en realizar un proceso de selección de los genotipos con promesa de valor asociados al carácter que se desea mejorar; por lo general tolerancia a estrés hídrico, genotipos tolerantes o resistentes a plagas y enfermedades. En la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria de la Fundación Instituto de estudios avanzados, se tiene experiencia en la aplicación de radiaciones ionizantes con cobalto 60 (Co60) en el cultivo de caña de azúcar, para la búsqueda de genotipos tolerantes a la enfermedad del Raquitismo causada por la bacteria Leifsonia Xili. Ello obliga a someter en condiciones de bioseguridad estricta a los genotipos irradiados a una inoculación con el patógeno causante de la enfermedad, para luego ir seleccionando aquellos genotipos que muestran características de resistencia o tolerancia. Por otro lado, materiales irradiados se someten a una presión de selección, con el uso del Polietilen Glicol 8000 simula la condición de sequía. Se realizan varios ensayos con diferentes concentraciones del agente de presión de selección (PEG8000), por lo que todos los materiales que sobreviven en condiciones extremas se van multiplicando hasta obtener la población base que será llevada a campo en condiciones de sequia y finalmente seleccionar genotipos elites con características agronómicas deseables. Es un proceso de mejora que por la vía convencional puede durar muchos años, pero con las técnicas biotecnológicas este tiempo puede verse reducido a unos dos o tres años. En este sentido, es preciso destacar que en México han obtenido variabilidad genética bajo la aplicación de radiación ionizante (Co60) utilizando rayos gamma a una dosis de 30-35 Gy en Caña de azúcar.